京都で蓼藍の栽培から染色まで行う 西村尚門さんとのコラボレーション

「自然を愛する人へ藍を届けたい」

京都を拠点に藍師・染師として活動されている西村尚門さんと、京都にアトリエを構えるtextiletellsとのコラボレーション。

畑で藍を種から育て、染料を造り、染色まで全てご自身でされるというバイタリティー溢れた西村さんと「藍」の奥深さ、美しさを京都からお伝えします。

天然染料「本藍」× 天然繊維「和紙」

化学薬品を一切使わずに、自然の力を最大限に活用した日本古来の染色技法『天然灰汁発酵建て』

西村さんの工房では、全て手作業で染めます。

一度に染められる和紙生地のサイズは縦90cm×横92cmまで。

これ以上大きなサイズになるとtextiletellsが求める、大味でコントラストが効いた叢雲(むらくも)柄に染まりません。

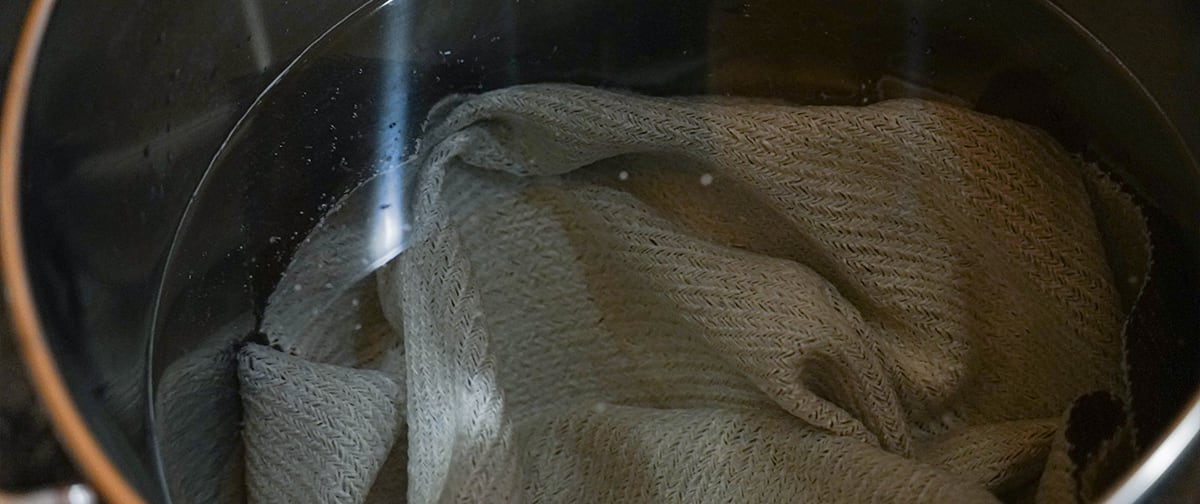

和紙生地をお湯で洗い不純物を取り除き、ゴムなどで強く縛ったら、一つ一つ丁寧に染料の入った藍甕(あいがめ)に沈めます。

しばらく染料に漬けたら、染料から取り出し空気に触れさせる。空気に触れた部分が藍色に発色し、空気に触れない部分が和紙の元の色のまま残る。

textiletellsの商品はしっかりと濃度のある藍色を染め付けるため「染料につける→空気に触れさせる」という工程を何度も繰り返します。

祖父母の家を藍染工房に

藍甕(あいがめ)

染料を建てる藍甕(あいがめ)は西村さんご本人が祖父母の家の一室を堀り起こし床下に埋めた特別な仕様で、腰を痛めずに染色作業ができるように工夫されています。

草木染めの中でも「藍」に惹かれた西村さんは、藍染の産地 徳島へ飛び込み、修行期間を終え生まれ故郷である京都に戻ってきました。

現地で得た知識と経験が京都の工房の至る所に散りばめられています。

染料の元となる蓼藍を種から育てる

[上] 春に蒔いた蓼藍(たであい)の種が芽を出したら耕した畑に植え替え、青々と生い茂る夏まで大切に育てます

(葉の収穫を終えて咲き誇る藍の花が見られるのは藍を栽培しているからこそ)

染料を造るために重要な〈 切り返し 〉

夏に収穫した藍の葉を発酵・熟成させて

染料の元である「蒅(すくも)」を作る工程

乾燥させた藍の葉を蔵の中で寝かせ、水を打って良く湿らせながら上下に撹拌し酸素を供給することで微生物の活動を助け発酵を促します。

約100日間発酵させたものを再び乾燥させると、酸化し土塊状の物質「蒅(すくも)」ができます。

感覚を研ぎ澄ませ目と匂い、肌で醗酵の状態を確認する繊細な工程です。丁寧な仕事が求められます。

染料を建てるための材料

化学薬品を一切使用せず①~④

の材料のみで

染料造り

①蒅(すくも:藍の葉を発酵させたもの)

②灰汁(あく:木灰とお湯を混ぜた上澄み液)

③貝灰

④麩(ふすま:小麦の外皮)

シリンダー手前から

蓼藍の種、乾燥させた藍の葉、蒅、灰汁、貝灰、麩

Produced by...

[右]

Draw Dots Down

藍師・染師

西村 尚門 / Naoto Nishimura

[左]

textiletells

テキスタイルデザイナー

佐野 明代 / Akiyo Sano

[ Special Thanks ]

藍師・染師 Naoto Nishimura

instagram @draw_dots_dawn

Photo and Movie by Chiyako Oishi

instagram @chiyako_oishi

![textiletells [ テキスタイルテルズ ]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/user/logo/51217da179a6e788689e139e12941467.png)

![textiletells [ テキスタイルテルズ ]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/shop_front/textiletells-theshop-jp/7b9b2a8e53e1b0472a193aef9940483c.png)

![textiletells [ テキスタイルテルズ ]](https://baseec-img-mng.akamaized.net/images/shop_front/textiletells-theshop-jp/3b8134b034fb2a97f70c6f95af6a80c1.png)